新聞資訊

新聞資訊

聯系我們

手機:4001-123-022

電話:4001-123-022

郵箱:tjviyee@VIP.163.com

地址:天津市東麗區華明**產業區華興路15號A座

行業新聞

科研級的顯微鏡一般使用什么樣的物鏡

- 作者:微儀管理員

- 發布時間:2025-09-28

- 點擊:23

在科研級顯微鏡的應用中,物鏡作為核心光學組件,其性能直接決定了成像質量與數據可靠性。科研級物鏡需滿足高分辨率、低畸變、高對比度及環境適應性等多重要求,以支撐從細胞生物學到材料科學的精密觀測需求。本文聚焦科研級顯微鏡物鏡的核心特性與類型,解析其如何通過光學設計創新推動科學發現。

一、高數值孔徑(NA)與分辨率突破

科研級物鏡的首要特征是高數值孔徑,通常達到0.7-1.4甚至更高。高NA值意味著物鏡能收集更多來自樣品的光線,顯著提升橫向分辨率(可達200nm以下)與縱向分辨率。例如,在超分辨顯微鏡中,高NA物鏡與特殊熒光標記技術結合,可突破衍射極限,實現納米級成像。高NA物鏡還常采用螢石或特殊玻璃材料,通過優化色散特性減少色差,確保多波長成像時的色彩保真度。

二、平場設計與視野均勻性優化

平場物鏡通過復雜的光學設計(如多層校正鏡片)實現視野中心與邊緣的同步清晰成像。傳統物鏡在視野邊緣易出現離軸像差,導致圖像模糊;而平場物鏡通過校正場曲與畸變,使整個視野內的分辨率均勻一致。這種特性在需要觀察大面積樣品(如組織切片、晶圓檢測)時尤為重要,可避免因視野邊緣質量下降導致的數據誤差。平場設計還常與消色差/復消色差技術結合,形成“平場消色差物鏡”或“平場復消色差物鏡”,進一步提升成像質量。

三、特殊成像模式適配物鏡

科研級物鏡需適配多種成像模式,如明場、暗場、相差、熒光、偏光等。例如:

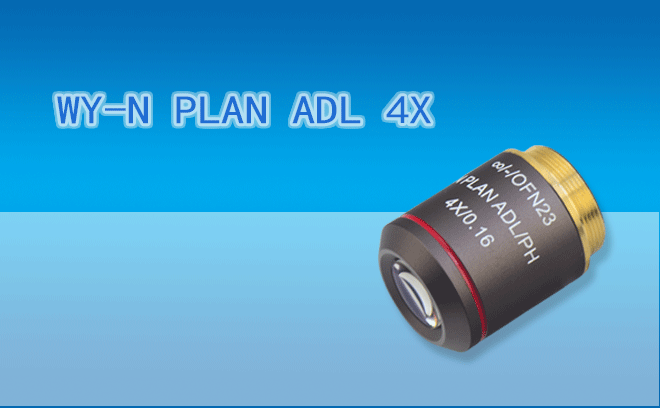

相差物鏡:通過環形光闌與相位板引入相位差,使無染色透明樣品(如活細胞)產生高對比度圖像,適用于細胞動態過程追蹤。

熒光物鏡:采用特殊鍍膜(如增透膜、二向色鏡)優化激發光與發射光的傳輸效率,減少自發熒光干擾,提升信噪比,適用于多色熒光標記實驗。

偏光物鏡:內置偏振片與補償器,用于觀察雙折射材料(如晶體、液晶)的應力分布與取向特征,在材料科學中應用廣泛。

四、長工作距離與大覆蓋范圍

在需要操作或觀察厚樣品的場景(如活體動物實驗、三維組織成像),長工作距離物鏡可提供更大的操作空間,避免物鏡與樣品碰撞。例如,在體視顯微鏡或倒置顯微鏡中,長工作距離物鏡允許實驗者進行微操作(如細胞注射、電極植入)而不損傷樣品。大覆蓋范圍物鏡則通過優化鏡片設計,適配不同厚度的蓋玻片或樣品容器(如培養皿、載玻片),確保成像質量不受樣品厚度變化影響。

五、環境適應性與穩定性設計

科研級物鏡還需考慮環境適應性,如溫度、濕度、振動等因素對成像的影響。例如,在恒溫培養箱或低溫環境中使用的物鏡,需采用特殊材料與結構設計,減少熱膨脹導致的焦距漂移。此外,物鏡的機械穩定性也至關重要,高精度調焦機構與防震設計可確保長時間觀測中的圖像穩定性,避免因機械振動導致的成像模糊或數據漂移。

科研級顯微鏡物鏡通過高數值孔徑、平場設計、特殊成像模式適配、長工作距離及環境適應性優化等技術特性,為科學發現提供了高精度、高可靠性的成像解決方案。從超分辨成像到活體動態觀測,從材料分析到細胞生物學研究,科研級物鏡持續推動著顯微成像技術的邊界拓展。隨著光學設計與材料科學的進步,如超材料物鏡、自適應光學物鏡等新興技術的出現,科研級顯微鏡物鏡將在未來展現出更強大的性能與更廣泛的應用潛力,成為探索微觀世界不可或缺的核心工具。

- 上一篇:顯微鏡載物臺的種類以及優點介紹

- 下一篇:學校的顯微鏡一般用什么樣的目鏡

津公網安備12011002023085號

津公網安備12011002023085號

客服QQ

客服QQ